Das Wappenhaus

Familien prägen

Seit dem 15. Jahrhundert steht an diesem Platz ein Wohnhaus. Zahlreiche Eingriffe und Umbauten führten dazu, dass Ende des 18. Jahrhunderts das Haus neu und als Engelberger Bauernhaus nachgebaut wurde. Das heutige Erscheinungsbild mit den Wappen entstand jedoch erst 1936/38 mit deren Platzierung. Es handelt sich um Wappenschilde von Engelberger Bürgern. Im Giebelfeld prangt das Gemeindewappen.

1980 vermachte die letzte Bewohnerin, Maria Amstutz (1915 – 1980) ihr Wohnhaus der Stiftung Josef Amstutz-Langenstein. Zusammen mit ihrer Sammlung historischer Objekte sollte ein Museum errichtet werden. Acht Jahre später erfolgte der Umbau und die Einrichtung des Hauses zum Museum. Am 10. Dezember 1988 öffnete das Tal Museum Engelberg seine Türen.

EG: Relief der Region Engelberg, 2008

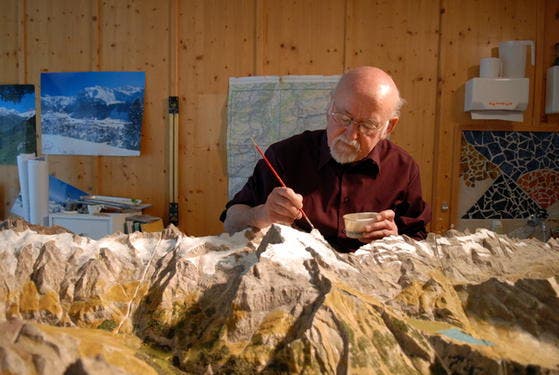

Der Erbauer

Im Jahr 2008 erhielt Engelberg sein erstes Relief. Der Erbauer Toni Mair (1943–2015) studierte an der Universität und ETH Zürich Geografie und Geologie. Das Relief fertigte er in mühsamer Arbeit und in über 1200 Stunden.

Die frühesten Reliefs waren meist aus Holz und entstanden im 16. Jahrhundert in Frankreich und Italien. Sie dienten militärisch-politischen oder festungsbaulichen Zwecken.

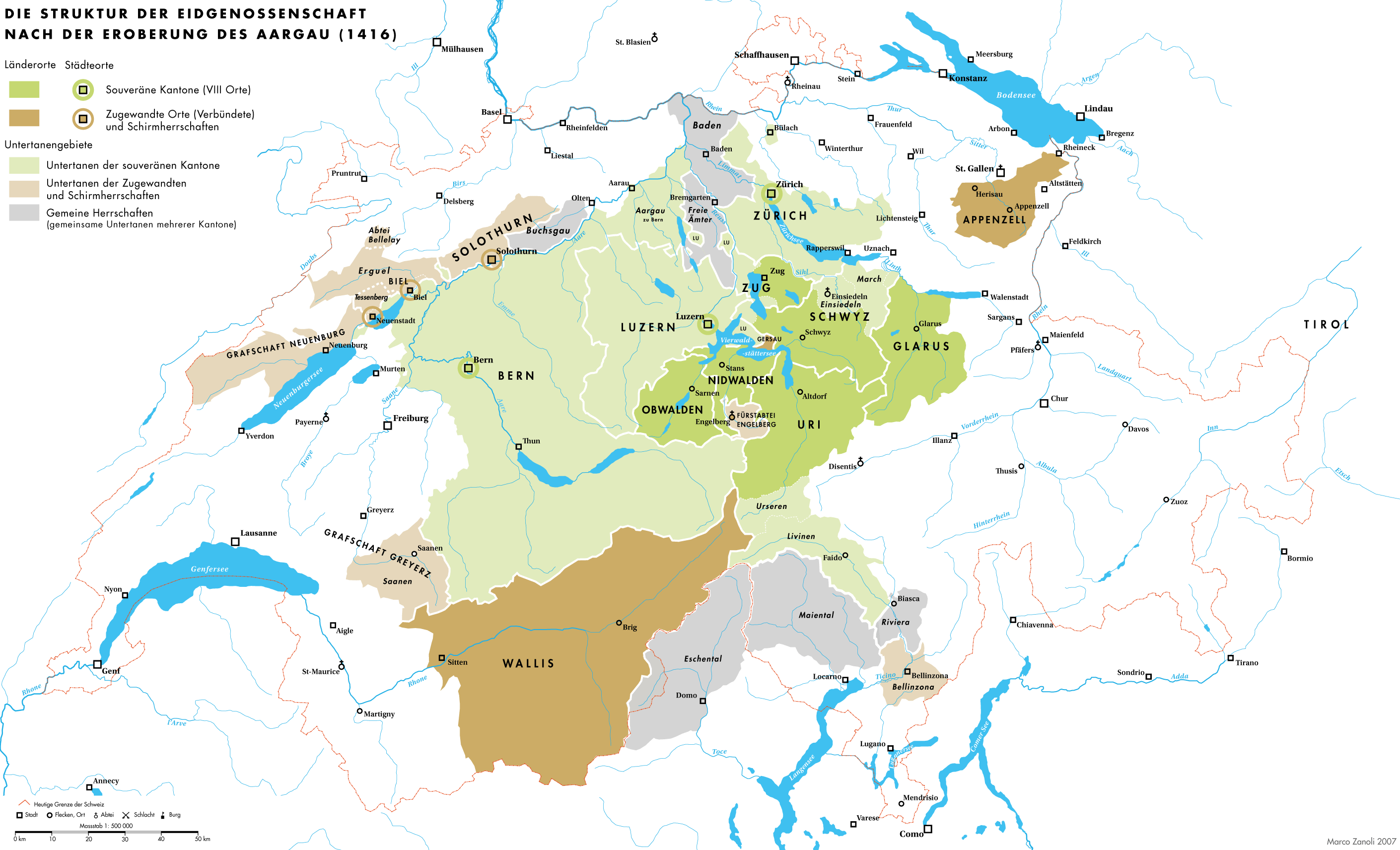

Das älteste Relief der Schweiz wurde vom Berner Samuel Bodmer um 1705 aus Wachs und Pappe gefertigt. Es zeigt „verhöchte Plans“ von bernisch-aargauischen Grenzorten.

1.OG: Die Rauchküche

1.OG: Die Rauchküche

Die alte Rauchküche im Tal Museum zeigt sich praktisch im Urustand, wie sie im Jahre 1786 erbaut wurde. Auch der offene Rauchfang entspricht der damaligen Zeit. Typisch für diese Küchenart ist das Kochen über offenem Feuer. Der sich teilweise stark ausgebildete schwarz Rauch stieg an die Zimmerdecke und färbte den oberen Teil des Zimmers nicht selten schwarz. In bäuerlich-ländlichen Gegenden wurde die Rauchküche erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch Feuerschutzbestimmungen aufgehoben.

Durch den Umbau und die Freilegung der Gefachwand konnte die alte Blockstiege im Gang rekonstruiert werden. Viele der Gebrauchgegenstände stammen aus der Sammlung des Museums wie das Küchenbuffet, gefertigt komplett ohne Nagel. Der Gusseisensparherd ist voll heizbar, ebenso wie der von der Küche aus zu bedienende Kachelofen.

Küche: Das Muttelispiel

Das Muttelispiel

An der Wand über dem Küchentisch finden wir aus der Bauzeit einen der letzten Vertreter des sogenannten Muttelispieles. Es handelt sich um ein „Bauernroulette“, bei dem es mit der Kugel durch einen geschickten Wurf eine möglichst hohe Punktzahl zu werfen galt. Beim „muttelen“ war die in der Mitte liegende Mulde der Haupttreffer. Darin lag das gesetzte Geld und die Angabe, wie viel des gewetteten Mostes, Weines oder Käses gewonnen war. Die Kugel wurde innen am Rande in Bewegung gesetzt und bestimmte mit ihrem Stillstand, wie hoch der Gewinn ausfiel.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde das Spiel jedoch durch die Obwaldner Regierung verboten.

1. OG: Nebenstube

Trachten

Trachten gehen auf die regionale bäuerliche Kleidung zurück, wie sie Ende des 18. Jahrhunderts getragen wurde. Der Stil war beeinflusst von der höfisch-französischen Mode des Rokokos (18. Jh.). Über die Städte und lokale Oberschichten gelangte dieser Stil aufs Land. In Engelberg und Nidwalden entwickelte sich zu dieser Zeit eine regionale Tracht mit bestimmten Elementen: ein steifes, rotes oder blaues Mieder mit besticktem Vorstecker, ein roter Rock, eine Schürze mit bunten Seidenbändern, eine schwarze Halsbinde mit Halsbätti (eng anliegende Halskette) und Göllerketten mit Hängerosetten.

Die Tracht macht einige Entwicklungen durch und übersteht auch die industrielle Revolution und Textilproduktion. 1942 wird die Trachtenvereinigung Engelberg gegründet. Bis in die 1950er Jahre werden die Tschäpper-Tracht mit breitem Gürtel und die Empiretracht getragen. Letztere mausert sich offiziell zur Engelberger Tracht. Typisch für die Empire-Tracht sind die Puffärmel und bei verheirateten Frauen die Haube auf dem Kopf. Von daher kommt auch das Sprichwort: «unter der Haube sein».

1.OG: Die Wohnstube

Die Wohnstube

Die Bauernstube ist der grösste und repräsentativste Raum im Haus. Sie zeigt das Wohnen einer wohlhabenden Engelberger Bauernfamilie. Das spätbarocke Buffet und der grüne Kachelofen stammen aus der Zeit der Erbauung des Hauses von 1786/87. Die gute Stube war dem Empfang von Gästen und dem Gebet vorbehalten.

Ende des 19. Jahrhunderts bekam dieser Raum eine neue Bedeutung: in der Stube entstand die Geschäftsstelle der ersten Bank Engelbergs – der Sparkasse – untergebracht. Der erste Kassier der Sparkasse war Joseph Amstutz, Eigentümer dieses Hauses. Sein nach ihm benannter Sohn übernahm das Kassiersamt von seinem Vater. Tagsüber kamen die Kunden um ihre finanziellen Anliegen zu erledigen, abends und an den Wochenenden diente die Stube als Wohn- und Aufenthaltsort für die Familie.

1. OG: Die Schlafkammer

Grosse Familien, kleine Räume

Im Schlafzimmer sind das Elternbett, ein sog. „Anderthalbschläfer“, das Kinderbett und die Wiege auf engstem Raum untergebracht. Bis ins 18. Jahrhundert war es normal, dass sich mehrere Personen ein Bett teilten um nicht zu frieren.

Die Eltern teilten sich mit den Kleinkindern die beheizbare Schlafkammer, während die grösseren ihre Schlafräume meist in den darüberliegenden, nicht beheizbaren Räumen hatten. Als Untermatratze diente ein Laubsack.

Die Kammer ist weitgehend bestückt mit Mobiliar aus dem Nachlass der letzten Bewohnerin, Maria Amstutz. Die Wäschekommode am Bettende mit ihren Spätbarockmalereien stammt möglicherweise von der Stanser Malerfamilie Obersteg. Sie führten überdies Aufträge aus für die Klosterherrschaft. Die Bemalung ihres Festsaals in Grafenort geschah durch Martin Obersteg (1724–98).

1.OG: Frömmigkeit und Religion

Ein starker Glaube

Frömmigkeit ist zunächst eine Lebenshaltung, die religiöse Überzeugung oder Innerlichkeit mit dem Alltagsverhalten in Einklang bringt.Als bildhafte Belege der Volksfrömmigkeit gelten Andachtsgegenstände. Sie entstanden im 18. und 19. Jahrhundert und kamen vorwiegend im privaten, häuslichen Bereich zur Anwendung und Verehrung. Es sind Gegenstände des Volksglaubens, aber auch des volkstümlichen Aberglaubens.

Dazu gehören die Schutzbriefe,auf Papier gedruckte Amulette mit Mehrfachschutzwirkung. Oftmals waren sie eingenäht in Schutztaschen aus Stoff und wurden am Gürtel, an einer Kette oder Bändern über die Schulter getragen.

volkstümlichen Amulette gaben Schutz gegen jede Gefahr für Leib und Seele. Erstmals tauchen sie um 1730 im bayrischen Raum auf. Mit der beginnenden Aufklärung wurden diese Schutzbriefe kaum mehr hergestellt. Ein letztes Aufblühen in der Anwendung erfolgte nochmals für kurze Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

2. OG: Durchgang

2. OG: Durchgang

2. OG: Durchgang

2. OG: Durchgang